10月31日(水)  北海道雨竜ライオンズクラブ様と入善ライオンズクラブ様の姉妹協定締結30周年を記念して、両クラブ様より町内の中学校にテントを寄贈してくださることになりました。10月26日(金)に役場でテント寄附贈呈式が行われ、本日本校にパイプテント一式が届きました。今後体育大会等の学校行事に有効に活用させていただきます。本当にありがとうございました。

北海道雨竜ライオンズクラブ様と入善ライオンズクラブ様の姉妹協定締結30周年を記念して、両クラブ様より町内の中学校にテントを寄贈してくださることになりました。10月26日(金)に役場でテント寄附贈呈式が行われ、本日本校にパイプテント一式が届きました。今後体育大会等の学校行事に有効に活用させていただきます。本当にありがとうございました。

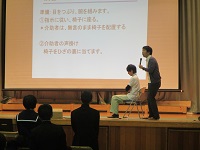

介護について学びました! ~1学年出前講座~

10月30日(火) 1年生は、富山医療福祉専門学校介護福祉学科専任教員の奥野先生、前坂先生、介護福祉士の池原さんを講師にお迎えし、総合的な学習の時間に出前講座「福祉教室」を行いました。介護福祉士の仕事内容や介護が必要となる原因を理解するとともに、働くことの意義や自分の将来の生き方について考えることを目的に実施しました。介護福祉士は、高齢化社会の急速な進行に伴いますます重要な職業になってきており、その人らしい人生を支え幸せをいっぱい感じられる仕事であることを教えていただきました。また、椅子からの立ち上がり介助、椅子に座る介助、少ない力で人を持ち上げる演習を通して、運動学の知識やコミュニケーションの大切さを体験することができました。また、本校の卒業生である池原さんからは、現在の職場での仕事の様子ややりがいなどについて話してくださり、生徒たちは、真剣に耳を傾けていました。この出前講座は、福祉や職業について考えるよい機会となり、来年度実施する「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」に向けても有意義だったと思います。ご講演くださった3名の先生方ありがとうございました。

笑顔満祭(えがおまんさい)でした! ~文化祭~

いざ!アメリカへ!! ~姉妹都市使節団出発式~

文化祭の準備が整いました! ~文化祭前日準備~

10月26日(金) 明日に3年に1度の文化祭を開催します。合唱コンクール終了後、午後から全校生徒と教職員で前日準備を行いました。各部門ごとに分かれて、会場づくりや飾り付け、本番に向けての練習などに積極的に取り組み、準備が整いました。明日は、生徒と教職員が一体となって素晴らしい文化祭にしていきたいと思います。多数のご来場を心よりお待ちしております。おもな内容につきましては、以下のとおりです。 <ステージ> 体育館 8:40 開会式 8:50 発表(吹奏楽、ジャンケン大会予選、劇) 10:00 ビデオ上映 11:00 特技発表(ダンス、コント、演舞、演奏等) 13:00 ビデオ上映 13:30 準備のため発表なし 14:30 招待演奏(富山商業高校吹奏楽部) 15:05 ジャンケン大会決勝 15:20 閉会式 <古本市> 2階 3学年室 10:30~14:00 <展 示> 1階1年教室・廊下 2階3年教室・廊下 3階美術室前廊下 10:10~14:00 生徒作品展示、入善町出張美術館  <Let’sチャレンジ> 3階多目的スペース、被服室、調理室 10:20~14:00 各種体験コーナー <起震車体験> 玄関前 8:40~12:00、13:00~15:30 <募金コーナー> 玄関前 8:40~15:30(水・乾パン贈呈) <ストラックアウト・キックターゲット> ピロティ 9:30~14:00 <遊休品販売> 体育館下卓球室 10:00~11:00 ※一般駐車場が大変狭いので、国道8号線松原工務店資材置き場横空き地を臨時駐車場としてご利用ください。入善小学校体育館横の駐車場は、当日授業参観のため使用できません。

<Let’sチャレンジ> 3階多目的スペース、被服室、調理室 10:20~14:00 各種体験コーナー <起震車体験> 玄関前 8:40~12:00、13:00~15:30 <募金コーナー> 玄関前 8:40~15:30(水・乾パン贈呈) <ストラックアウト・キックターゲット> ピロティ 9:30~14:00 <遊休品販売> 体育館下卓球室 10:00~11:00 ※一般駐車場が大変狭いので、国道8号線松原工務店資材置き場横空き地を臨時駐車場としてご利用ください。入善小学校体育館横の駐車場は、当日授業参観のため使用できません。

コスモホールに響くハーモニー! ~第44回合唱コンクール~

10月26日(金) 「第44回合唱コンクール」が、午前10時より町民会館コスモホールで開催されました。最初に、「僕らの奇跡」の全校合唱が行われ、1年、2年、3年の順で各学級が発表しました。約1か月間の練習成果を発揮し、どのクラスも心を込めて合唱曲を歌い上げることができました。年々合唱の技能も向上し、美しいハーモニーと真剣に取り組む生徒の姿に感動する場面が数多く見られました。これまで指導してくださった宮﨑先生、忙しい中ご来場くださった来賓やご家族・地域の皆様に厚くお礼申し上げます。コンクール審査結果は、以下のとおりです。生徒の皆さんご苦労様でした。 最優秀賞 3年D組 「信じる」 優秀賞 2年A組 「あなたへ」 優秀賞 1年C組 「大切なもの」 指揮者賞 3年C組 氷見 君

祝 本校PTA優良PTA文部科学大臣表彰受賞決まる!

10月24日(水) 本校PTAは、本年度の優良PTA文部科学大臣表彰に選ばれました。旧舟見中学校PTAから引き継ぎ、1年生の保護者が講師となって行っているPTAスクールなど、キャリア教育への協力が評価されての受賞となりました。11月21日(水)に東京で開かれる日本PTA全国協議会創立70周年記念式典で表彰され、11月24日(土)に行われる富山県PTA連合会創立70周年記念第6回富山県PTA会員大会で披露される予定です。おめでとうございます。

PTAより 遊休品の搬入について(お願い)

10月23日(火)~25日(木) 18:00~20:00 搬入場所 体育館ピロティ卓球室入口 10月27日(土)に開催される文化祭では、PTAの催しとして「遊休品販売」を実施します。 PTA会員ならびに入善中学校区住民の皆様に、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、対象とする品物につきましては、下記のとおりとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 <対象とする品物について> 砂糖類、食用油、調味料、干し椎茸、タオル、タオルケット、バスタオル、毛布、シーツ、枕カバー、洗剤類、石けん、シャンプー、リンス、入浴剤、ティッシュペーパー、未使用の台所用品、清掃用品等、未使用の文房具、使わなくなった入善中学校の制服・体育服 ※上記以外のものはご遠慮願います。

心を込めて歌います! ~全校合唱練習~

10月22日(月) 10月26日(金)の午前10時からコスモホールで開催される「第44回合唱コンクール」と、10月27日(土)の「文化祭」で歌う全校合唱の全体練習が行われました。今年の曲である栂野知子作詞・作曲「僕らの奇跡」は、信じ抜く強い気持ちが人を変え、奇跡を起こすこと。そして、その気持ちを抱いて明日に向かって歩き始めようというメッセージが込められた全校合唱にぴったりの曲です。1時間足らずのわずかな時間でしたが、全校で歌うにふさわしい合唱になりました。合唱コンクールでは、オープニングの曲として、文化祭では、フィナーレの曲として披露される予定です。入中生の心が1つになった歌声を響かせ、聴く人に想いを届けてほしいと願っています。