9月19日(木)  毎月19日の給食は「New膳の日」で、地場産食材を多く用いた献立が提供されています。今日は、米、味噌、大豆、たまねぎの地場産食材を用いて、ごはん、牛乳、じゃがいもトマトスープ、鮭の味噌マスタード焼き、入善野菜のイタリアンサラダが提供されました。入善野菜のイタリアンサラダに用いられている大豆には、ビタミンB1が多く含まれ、疲労回復効果があります。また、たまねぎに含まれる「アリシン」という成分には、血液をサラサラにする効果やビタミンB1の吸収をよくする効果があります。しっかり食べて夏の疲れを取り、充実の秋にしていきたいものです。

毎月19日の給食は「New膳の日」で、地場産食材を多く用いた献立が提供されています。今日は、米、味噌、大豆、たまねぎの地場産食材を用いて、ごはん、牛乳、じゃがいもトマトスープ、鮭の味噌マスタード焼き、入善野菜のイタリアンサラダが提供されました。入善野菜のイタリアンサラダに用いられている大豆には、ビタミンB1が多く含まれ、疲労回復効果があります。また、たまねぎに含まれる「アリシン」という成分には、血液をサラサラにする効果やビタミンB1の吸収をよくする効果があります。しっかり食べて夏の疲れを取り、充実の秋にしていきたいものです。

「今日のできごと」カテゴリーアーカイブ

ネット依存にならないために! ~全校学級活動~

9月17日(火) 本日、全校で学級活動の時間を特設し、ネット利用についての指導を行いました。ネット利用によって起こる心身への影響を知り、自分の生活を振り返って、自分に合った具体的なネット依存対策を決めることをねらいとして授業が行われました。まず、ワークシートを用いて、自分の生活のネット利用状況について自己チェックしました。次に、ネット依存の進行や長時間利用の脳への影響、就寝前利用の睡眠への影響について、資料をもとに確認しました。そして、ネット依存にならないための自分に合った対策を考え、ワークシートに記入しました。最後に、本時の振り返りを行いました。ネットは大変便利で役に立ちますが、ネット依存症が大きな社会問題となっています。生徒には、自分自身で利用をコントロールし、有効に活用できるようになってほしいと心から願っています。ご家庭におかれましても、ご配意くださいますようお願いいたします。

感謝の気持ちを込めて演奏しました! ~スマイルコンサート~

9月16日(月・祝) 本校吹奏楽部は、笹島入善町長様、小川入善町教育長様をはじめたくさんの皆様にご来場いただき、定期演奏会である「スマイルコンサート」をコスモホールで開催しました。今年度は、「東日本学校吹奏楽大会出場記念」と題して開催されました。演奏には、本校の部員の他に、講師の大谷先生、近藤先生、ストライキング・オリジナリティ・バンドの皆さん、本校吹奏楽部卒業生の皆さんにも出演していただきました。部員たちは、約1時間30分にわたり、日頃お世話になっているすべての人に感謝の気持ちを伝えました。そして、会場からたくさんの拍手・手拍子をいただくことができました。10月12日(土)に金沢歌劇座で開催される東日本学校吹奏楽大会に向けてさらに努力を積み重ねてくれるものと期待しています。お忙しい中たくさんの方にお越しいただき、本当にありがとうございました。本日のコンサートの様子は、10月11日(金)~17日(木)にみら~れTVの番組「セ・レ・ク・ト」で放映される予定です。放映開始時刻は、毎日8:00、19:00、0:00です。ぜひご覧ください。

新人戦を戦いました! ~新川新人陸上・郡秋季大会~

9月14日(土)・15日(日)・16日(月・祝) 秋の公式戦である新川地区中学校新人大会陸上競技が14日(土)に、下新川郡中学校秋季競技大会が14日(土)~16日(月・祝)の3日間にわたって開催されました。新チームとなって初めての公式大会で、選手たちは、自分たちのもてる力を全て発揮しようと精一杯競技しました。団体では、4つの優勝旗・優勝杯を手にすることができ、個人でも活躍していました。来週に行われる新川新人大会に向け、今回の試合での課題をもとに練習を積み上げていってほしいと思います。今大会で受賞した団体、個人は以下のとおりです。今後の活躍を期待しています。 <新川地区中学校新人大会陸上競技> 9月14日(土) 桃山運動公園陸上競技場 ・共通女子走幅跳 1位 4m90cm 2年吉房さん ・2年女子100m 2位 13秒40 2年吉房さん ・共通女子走高跳 3位 1m30cm 2年舟本さん <下新川郡中学校秋季競技大会> ○バレーボール競技 14日(土)入善町総合体育館サブアリーナ ・優勝(入善西中学校との合同チーム) ○剣道競技 15日(日)入善町武道館 ・男子団体 優勝 ・男子個人 次勝 2年亀田君 参勝 2年須澤君 ○卓球競技 16日(月・祝)朝日町文化体育センター第1体育室 ・女子団体 優勝 ・女子個人 優勝 1年坂東さん 次勝 2年柿山さん ○サッカー競技 16日(月・祝) 朝日町文化体育センター多目的広場 ・優勝 ○バドミントン競技 16日(月・祝) 朝日町文化体育センター第2体育室 ・男子団体 次勝 ・女子団体 次勝 ・男子個人 ダブルス優勝 2年山崎君・山崎君 シングルス次勝 2年滝本君 ・女子個人 ダブルス次勝 2年小川さん・立田さん 参勝 2年山下さん・金山さん シングルス参勝 池田さん ○ソフトテニス競技 16日(月・祝) 朝日町文化体育センターテニスコート ・男子団体 次勝 ・女子団体 次勝 ・男子個人 優勝 1年大家君・小坂君 ・女子個人 次勝 2年竹内さん牧野さん 参勝 1年米田さん・長川原さん、2年野澤さん・南保さん

9月16日(月・祝) スマイルコンサートを開催します!

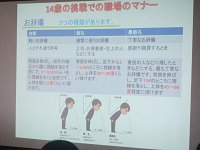

「14歳の挑戦」に向けて! ~2学年「マナーアップ講座」~

新たな時代の頂点へ! ~第73回体育大会~

9月7日(土) 素晴らしい晴天に恵まれ、「新たな時代の頂点へ! ~ 心に刻め 感動の声 信じて闘え 仲間と共に~ 」をテーマに、第73回体育大会が開催されました。真夏と変わらない猛暑の日でしたが、これまで練習してきた成果を十二分に発揮し、競技や応援に全力で取り組み、令和という新たな時代の始まりを飾るにふさわしい大会となりました。この行事を通して、各団だけでなく学校全体としての一体感が高まり、感動の1日となりました。この経験を生かして、ますます本校の校風を高めてくれると期待しています。生徒の皆さんご苦労様でした。ご来場くださった皆様ありがとうございました。なお、表彰された団は以下のとおりです。 <競技の部> 優勝:青団 次勝:白団 <応援の部> 優勝:赤団 <パネルの部> マスコット賞:白団